Tra le grandi sconfitte subite dai Romani nel corso dell’evo antico, quella di Arausio del 105 a.C. è forse quella meno conosciuta.

Eppure, anche se le fonti a nostra disposizione sono piuttosto scarse, avrebbe tutti i titoli per essere affiancata a ben più noti disastri quali Canne, Teutoburgo, Adrianopoli. Non solo fu, per numero di morti, la più sanguinosa sconfitta dell’intera storia dello Stato romano, ma il suo esito fu anche gravido di conseguenze.

Senza questa sconfitta, infatti, non sarebbe forse iniziata una serie di eventi che, sul medio e lungo termine, portarono al crollo del sistema repubblicano e all’instaurazione del principato e dell’impero.

I Cimbri e i Teutoni: la grande migrazione

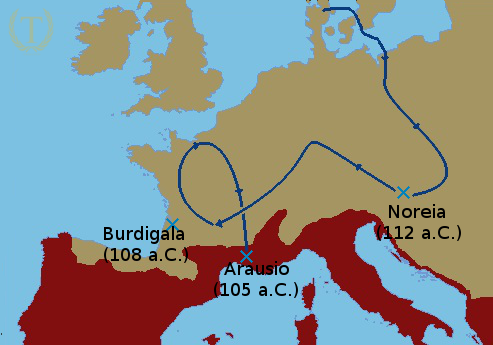

In un momento imprecisato tra 120 e 115 a.C., per ragioni ancora non del tutto chiarite, il popolo dei Cimbri lasciò in massa la terra natìa sul Mar Baltico, tra Jutland e Scandinavia meriodionale, e iniziò una lunga migrazione verso sud, in cerca di nuove terre da abitare. Durante il lungo viaggio, si unì a loro il popolo dei Teutoni.

I Cimbri secondo lo storico Plutarco:

Loro stessi, infatti, non avevano avuto rapporti con altri popoli, e avevano attraversato una grande distesa di territorio, così che non fosse possibile accertare quale popolo fosse o da dove provenissero, quindi scesero sulla Gallia e l’Italia come una nuvola. La congettura più diffusa era che appartenessero a uno dei popoli germanici che si estendevano fino all’oceano settentrionale, una congettura basata sulla loro grande statura, i loro occhi azzurri e il fatto che i germani chiamassero i ladri Cimbri.

Secondo Plutarco, la massa che costituiva l’orda migratrice era enorme, e ammontava a più di trecentomila persone, esclusi le donne e i bambini. Potrebbero essere cifre molto esagerate, come spesso succede nelle fonti antiche, ma gli storici tendono a concordare che, compresi i civili, a muoversi verso i territori romani potessero essere stati tra i duecentomila e i trecentomila individui.

Nel 113 a.C., Cimbri e Teutoni avevano raggiunto il Danubio e il territorio del Noricum, dove abitavano i Taurisci, popolo celtico alleato della Repubblica romana. Non riuscendo a respingere da soli i nuovi arrivati, i Taurisci chiamarono in soccorso i loro alleati, che si presentarono l’anno successivo con un esercito al comando del console Gneo Papirio Carbone.

Come erano armati i soldati romani che combatterono ad Arausio? Clicca qui per vedere il video!

Il prezzo del tradimento: la battaglia di Noreia (112 a.C.) e le successive sconfitte

Carbone e il suo esercito presero posizione non distante da Aquileia, a difesa dei passi alpini della Carnia. I Romani iniziarono ad avanzare verso il Norico per attaccare i Cimbri e Teutoni. Questi ultimi non avevano alcuna intenzione di dare battaglia: non solo sapevano che l’esercito romano aveva occupato una posizione molto forte, ma è possibile che fossero giunte alle loro orecchie storie relative alla potenza degli eserciti della Repubblica.

Secondo Appiano, i Cimbri e Teutoni si affrettarono dunque a inviare alcuni messi, per spiegare al console che avevano occupato il territorio dei Taurisci senza sapere che questi ultimi fossero alleati dei Romani, e promettendo di lasciare il territorio e non tornarvi mai più.

Carbone, sentite le ragioni di Cimbri e Teutoni, ordinò dunque che se ne andassero e si premurò di assegnare loro alcune guide dei Taurisci, in modo tale che potessero essere riaccompagnati oltre il Danubio. In realtà, però, il console aveva tutt’altro in mente.

Violando qualunque accordo fosse stato preso, le guide erano state infatti istruite perché conducessero Cimbri e Teutoni per un itinerario più lungo, mentre Carbone avrebbe preso una strada più corta e avrebbe attaccato di sorpresa i germani.

Fu un completo disastro: l’esercito romano fu pesantemente sconfitto e Papirio Carbone si salvò per miracolo. Racconta Appiano: “Egli [Carbone] sarebbe probabilmente morto insieme a tutto l’esercito, se non fossero scese su di loro l’oscurità e una tremenda tempesta mentre lo scontro era in corso […]. Anche così, i Romani fuggirono a piccoli gruppi attraverso i boschi e riuscirono a radunarsi con difficoltà tre giorni dopo. I Teutoni passarono in Gallia.”

Dopo Noreia, Cimbri e Teutoni richiesero al Senato romano che fosse loro assegnato un territorio nel quale potersi stabilire, ma invano. Al rifiuto dei Romani, Cimbri e Teutoni si spostarono a ovest e occuparono la Gallia Narbonense (circa le attuali Provenza e Occitania), sconfiggendo in una località ignota un nuovo esercito romano mandato contro di loro, comandato dal console Marco Giunio Siliano, nel 109-108 a.C.

L’alone di invincibilità romana a quel punto era del tutto scomparso, tanto che i Cimbri e i Teutoni si allearono con altre popolazioni, tra cui i Tigurini, un pagus (potremmo tradurlo come “provincia”) degli Elvezi, e le sobillarono contro la Repubblica. I Romani subirono quindi un’ulteriore sconfitta a Burdigala (l’odierna Bordeaux) nel 107 a.C., mentre difendevano i loro alleati Allobrogi, proprio da parte dei Tigurini.

Ora i Cimbri, guidati da Boiorix, probabilmente iniziarono sul serio a pensare di invadere l’Italia e prendersi con la forza le terre a lungo richieste.

Preoccupati dalla crescente minaccia germanica e dovendo fronteggiare anche la rivolta della città di Tolosa, che sentendosi non più protetta dai Romani mise in catene la guarnigione presente, il console per il 105 a.C. Publio Rutilio Rufo decise che era ora di farla finita. Venne radunato e inviato verso nord una forza di, si stima, circa 80.000 soldati, accompagnati dal personale non combattente al seguito, che doveva ammontare circa a 40.000 individui: il più grande esercito romano mai messo in campo dai tempi della Seconda Guerra Punica, e forse della Storia dello Stato romano.

La disfatta di Arausio

Questo gigantesco esercito soffrì sin da subito di un comando non unificato: i due maggiori ufficiali, infatti, si odiavano a vicenda.

Alla guida dell’esercito inviato verso settentrione vi erano infatti il console collega di Rutilio Rufo, il più giovane e inesperto Gneo Manlio Massimo, e il proconsole della Gallia Cisalpina, Quinto Servilio Cepione. Il primo era un homo novus, non proveniente dall’aristocrazia e digiuno di qualsiasi cultura militare, mentre il secondo era un esponente del patriziato romano, ed era stato console per l’anno precedente. La rivalità tra i due fu inevitabile, e costituì la primaria causa del disastro che sarebbe di lì a poco avvenuto: quasi una lunga eco della discordia tra Emilio Paolo e Terenzio Varrone, che poco più di un secolo prima aveva condotto alla disfatta di Canne.

Il comando generale sarebbe dovuto essere di Manlio Massimo, in quanto console, ma Cepione rifiutava con sdegno di farsi comandare da quello che, a suoi occhi di aristocratico, non era che un subalterno. Così, dopo aver recuperato Tolosa, l’esercito romano tornò verso est e si accampò, in attesa dei barbari, lungo le rive del Rodano, poco distante dalla città di Arausio (l’odierna Orange), ma in due campi separati: Massimo sulla riva destra, mentre Cepione, rifiutando persino di unire le proprie truppe a quelle del console, sulla riva sinistra.

Mentre Manlio Massimo tentava di convincere Cepione a unire le forze, ci fu un primo scontro tra Marco Aurelio Scauro, legato di Manlio Massimo, che guidava 5000 cavalieri, e le avanguardie dei germani: il contingente di Scauro venne pesantemente sconfitto e messo in rotta, il legato disarcionato e catturato. Scauro fu portato al cospetto del consiglio dei Cimbri, ma la sua sconfitta non lo piegò affatto. Una volta davanti a Boiorix, lo avvisò di non passare le Alpi, poiché i Romani non potevano essere vinti. Evidentemente non prendendo molto bene una tale provocazione da un nemico sconfitto e catturato, il re cimbro uccise personalmente Scauro.

Intanto, finalmente, Manlio Massimo era riuscito a convincere Cepione a far spostare, seppur con estrema riluttanza, il suo esercito sulla riva destra del fiume. Il proconsole però si guardò bene dall’unire le sue forze a quelle di Massimo, e stabilì comunque un campo separato, più vicino al nemico, a nord di Arausio.

Boiorix, a questo punto, decise di aprire un negoziato con Manlio Massimo: nonostante la vittoria iniziale contro Scauro, e nonostante i Romani fossero stati sconfitti ripetutamente durante gli anni precedenti, la vista di un così vasto esercito romano probabilmente lo rese più cauto sul da farsi.

Per l’aristocratico Cepione, questo era troppo. Se Manlio Massimo avesse portato a termine positivamente il negoziato, il merito del successo delle operazioni sarebbe andato del tutto all’homo novus che il proconsole tanto disprezzava. Il 6 ottobre, Cepione mosse le sue truppe e attaccò da solo i Cimbri, pensando di potersi accaparrare la gloria per aver sconfitto i germani.

Fu l’inizio del disastro. L’attacco portato con troppa fretta dai Romani e la difesa accanita di Cimbri e Teutoni, portarono all’annientamento delle forze di Cepio, circa sette legioni. I pochi sopravvissuti cercarono rifugio verso il campo di Massimo. I Cimbri si riversarono sull’accampamento indifeso del proconsole, saccheggiandolo. Cepione riuscì a darsi alla fuga. In seguito sarà processato per aver perso l’esercito e condannato alla perdita della cittadinanza romana, alla confisca dei beni e all’esilio.

Cimbri e Teutoni, imbaldanziti dalla vittoria appena conseguita, si riversarono contro il campo di Manlio Massimo. I legionari, che in altre circostanze avrebbero potuto forse opporre una più strenua resistenza, erano già demoralizzati per i dissidi tra i due comandanti dei giorni precedenti, e inoltre non solo avevano assistito senza poter fare nulla alla distruzione del resto dell’esercito ma, quando i barbari attaccarono, si ritrovarono con le spalle verso il fiume Rodano. Si erano ritrovati in una trappola mortale.

Tagliati fuori da ogni via di fuga, molti soldati romani cercarono di mettersi in salvo attraversando il fiume, ma dovettero essere ben pochi coloro che riuscirono nell’impresa. Uno di questi era il giovane Quinto Sertorio, futuro capo della resistenza iberica contro Roma. Così descrive la scena Plutarco: “[…] quando i Cimbri e i Teutoni invasero la Gallia, [Sertorio] serviva sotto Cepione, e dopo che i Romani furono sconfitti e messi in fuga, pur avendo perso il suo cavallo ed essendo ferito, si fece strada attraverso il Rodano, nuotando, con scudo, corazza e tutto il resto, contro una corrente fortemente avversa; così robusto era il suo corpo, e così abituato alle difficoltà dell’addestramento.”

I sopravvissuti dovettero essere pochissimi. Non sappiamo per certo quanti soldati romani morirono ad Arausio. Livio, seguendo la notizia dello storico Valerio Anziate, sostiene che perirono 80.000 soldati e 40.000 civili al seguito: l’esercito romano più grande mai messo in campo nella storia dello Stato romano, era stato completamente annientato.

Dopo Arausio, il 6 ottobre rimase per i Romani un “giorno nero”, cioé un giorno infausto. Subito prima della battaglia di Tigranocerta (69 a.C.), alcuni ufficiali consigliarono al generale Lucio Licinio Lucullo, che stava per condurre personalmente le sue forze in battaglia contro il re d’Armenia Tigrane, di essere cauto, poiché quello era un giorno sfortunato, uno dei giorni neri: era proprio il 6 ottobre. Lucullo, secondo Plutarco, rispose così: “Renderò anche questo giorno fortunato per i Romani.” La battaglia di Tigranocerta fu una totale vittoria romana: gli storici antichi dicono che gli Armeni persero centomila soldati, i Romani solo cinque più un centinaio di feriti.

Un punto di svolta. L’ascesa di Gaio Mario

Anche se i Romani erano, in quanto popolo dedito alla guerra, abituati anche a subire sconfitte, la disfatta di Arausio fu considerata una vera catastrofe, al pari se non più di Canne: ora la possibilità che i barbari potessero penetrare in Italia, sino a Roma, era reale. Come accadde in seguito a Canne, il periodo di lutto fu accorciato per decreto del Senato. Tutti gli uomini in età per le armi (ormai non molti) dovettero giurare di non lasciare l’Italia, i comandanti delle navi che sbarcavano nei porti italici furono obbligati a non prendere a bordo nessun uomo valido per il reclutamento.

Il Senato, disperato di trovarsi i barbari alle porte da un momento all’altro, dichiararono lo stato di emergenza e fecero l’unica cosa che parve loro possibile: elessero di nuovo console Gaio Mario, che nel 105 era uscito vittorioso dalla guerra contro Giugurta in Numidia. Sarà la prima di una serie di elezioni consolari consecutive in cinque anni, dal 104 al 100. Qualcosa che era, in realtà, assolutamente illegale.

Mario ebbe modo di terminare in modo definitivo la sua riforma dell’esercito, andando a costituire per la prima volta una forza militare più fedele al proprio comandante che allo Stato, con la quale in due grandi battaglie ad Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) e ai Campi Raudii, annientò le forze allora separate di Teutoni e Cimbri che, fatalmente per loro ma fortunatamente per i Romani, dopo Arausio non ne avevano approfittato per calare in Italia.

Grazie a queste due grandiose vittorie, l’ascesa politica e militare di Mario fu inarrestabile, e portò alla rivalità e alla guerra civile con Silla: la prima di una lunga serie di guerre civili che affliggeranno il periodo tardo repubblicano e che scoppiarono anche a causa della creazione di eserciti più fedeli al loro comandante che alla Repubblica. Un processo che, alla fine, sfocerà nell’istituzione del Principato, ovvero dell’impero.

Senza la disfatta di Arausio, tutto ciò probabilmente non sarebbe mai accaduto. Quindi, vedendo gli effetti sul lungo termine, si può affermare che la battaglia di Arausio fu un vero punto di svolta della storia romana, senza quale, forse, la Repubblica non si sarebbe trasformata nell’impero – o almeno, non nello stesso modo.